このブログの意図は、中小企業診断士の受験における「高次学習」と「低次学習」の重要性を強調し、それぞれの学習方法がどのように役立つかを具体的に示すことです。

1. 高次学習と低次学習の定義

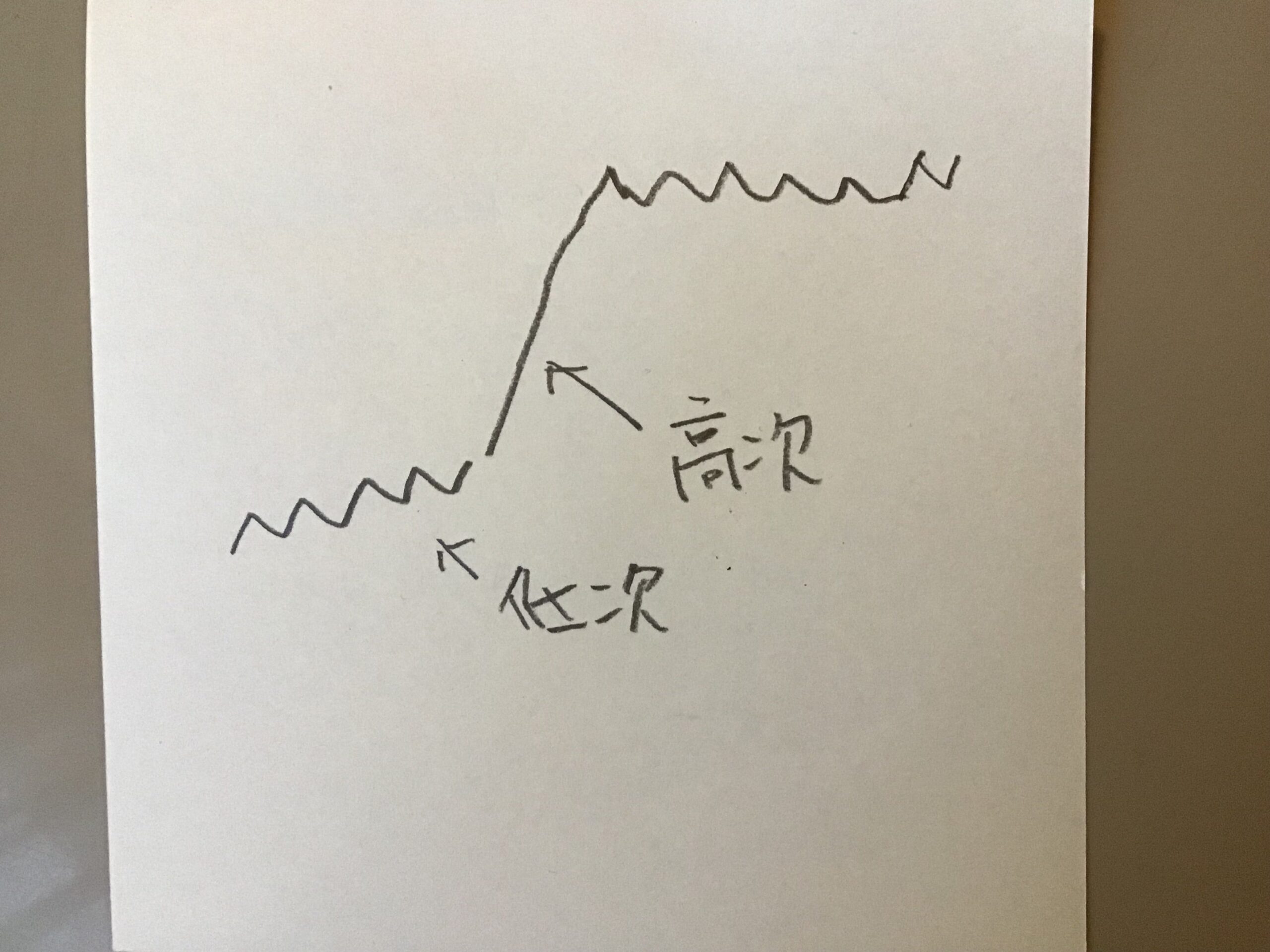

- 低次学習: 基本的な知識やスキルを習得すること。例えば、一次試験のように、用語や基本的な理論を単純に覚える学習が該当します。

- 高次学習: 複雑な思考や問題解決能力を養うこと。二次試験では、実際の事例を解析し、応用力や論理的思考が求められます。

2. 組織と個人の視点

ブログは、これらの学習スタイルを「組織」を想定していますが、個人の学習にも適用可能です。特に受験生にとっては、試験対策としての学習戦略を考える上での示唆になっています。

3. 試験対策における適用

- 一次試験: 知識を効率よく覚えることが求められるため、低次学習が主になる。効率的な暗記法や復習方法が合格の鍵です。

- 二次試験: ケーススタディや事例分析を通じて、高次学習が必要になる。求められる力を理解し、問題解決の思考力を高めることが重要です。

4. 両者のバランス

両方の学習スタイルが重要であり、それぞれの試験における役割を理解し、適切にバランスを取ることが成功につながるというメッセージもあります。低次学習だけでは合格できず、また高次学習だけでは知識が不足するため、両方を効果的に活用する必要があります。

結論

このブログ記事は、中小企業診断士を目指す受験生に対して、試験対策における学習戦略を整理し、効率的かつ効果的なアプローチを提示しています。学習方法を意識することが、合格への道を切り開く重要なポイントであると伝えています。

————-

ソース

中小企業診断士 2次試験 過去問 事例分析一覧 へ